Frío trufado

Hoy, al pedir mi primer café de la mañana, he sentido la profunda liberación de poder decir que me acababa de levantar sin tener el más mínimo reparo en hacerlo, sin que ello me causara el más leve malestar propinado por la mala conciencia. Era más del medio día. Hacía meses que no tenía esa sensación e iba ya casi convirtiéndose en una necesidad. Quedarse leyendo hasta las tantas, hasta muy tarde, es uno de los placeres accesibles para quienes gozamos de la fortuna de disponer de una moderada libertad proporcionada por una irrefrenable tendencia al más auténtico y desbordante de los desdenes en lo que al rutinario hábito de las obligaciones burocráticas se refiere; habilidad no exenta de los consecuentes riesgos de sorpresa en forma de carta anunciando la demora de un pago con su correspondiente recargo, o las habituales prisas tras el retraso en la presentación de un documento, o el más que presumible apremio en la gestión de la renovación de una póliza cuando tan sólo quedan un par de días para poder hacerlo. Siempre así, siempre con la soga al cuello en el último momento, cuando parece que no dará tiempo, cuando habrá que rezarle a los santos que más a mano tenga uno para que se enderecen los entuertos del despiste y la desgana. Nunca me desprendo de la amenaza de la desidia que me provocan todos esos asuntos tan sospechosos de trama clandestina global con los que el dinero circula de un lado a otro como por arte de magia.

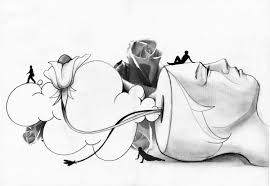

Más allá de la dedicación a mi oficio, y de tres o cuatro cosas secundarias con las que aparentemente mantener en orden mi estado sin que salten las alarmas, no hay nada que me guste más que mirar la vida pasar desde el balcón de mis paseos y la ventana de mis ensoñaciones, sin prestarle atención al torrente de dificultades provocadas por esa estúpida tendencia humana a crearse complicaciones innecesarias que abigarran la vida de postizos tales como números, marcas, firmas, timbres, recibos y llamadas publicitarias, sobres, sellos, códigos de barras y precios, catálogos, etiquetas, pins y puks y la madre que los parió secretos, identificaciones, cosas que tener en la cabeza para que ruede la noria del desvarío y la locura ordinaria de la que no hay quien ande a salvo si no quiere parecer un perdido, un indefenso o literalmente nadie.

Salgo a la calle y veo como ha crecido el cambio de decorado de la Alameda de Hércules, la mitad de la cual por estas fechas empieza a parecerse a una feria, plagada de atracciones para niños, de animales en cierta manera exóticos, como los ponis o los camellos y dromedarios a los que uno puede subirse para dar un paseo a cambio de cinco euros, como en la playa de Matalascañas; hay puestos en los que desde artesanías se venden hasta caramelos y típicos dulces navideños; a casi todas horas hay churros con chocolate; hay un trajín de gente en este lunes vestido de domingo y hay también, no deja de haber, ese silencio en los semblantes de muchos de los que tienen cara de ser ese tipo de buenos mercenarios que no hacen preguntas; hay bufandas y chaquetones con las solapas levantadas hasta el cuello, niños que juegan con coloridos globos cargados de gas helio viendo como se les escapan y acaban perdidos en la lejanía del cielo a la que llegan esos ojos soñadores. El frío trufado de sol ofrece un panorama idóneo para la contemplación bajo el templado velo del bienestar térmico de este invierno con visos de otoño en el que yo prefiero exiliarme de la obscenidad de las obligaciones diarias; y me dejo llevar.

Da mucho gusto, cuando se puede, mandarlo todo a freír espárragos.

ResponderEliminarSalu2, Clochard.

Y dejarse llevar, y dejarse llevar sin hacerle caso a tanta tontería.

EliminarSALUD, Dyhego